Il faut agir mondialement contre la contamination par les POP

Le transport à longue distance par l’air, l’eau et les voies de pénétration biologiques amène des polluants organiques persistants (POP), y compris les sulfonates de perfluorooctane (SPFO), les PCCC, et les retardateurs de flamme bromés, dans des zones éloignées de leurs sources. Dans l’hémisphère Nord, les courants aériens dominants se déplacent vers l’Arctique, où aboutissent de nombreux contaminants extrêmement persistants. Leur tendance à la bioaccumulation donne lieu à des teneurs élevées chez les animaux situés au, ou à proximité du, sommet de la chaîne alimentaire. Il s’agit de prédateurs tels que les ours polaires, les baleines, les phoques et les oiseaux.

La surveillance montre que ces polluants sont répandus dans l’ensemble du milieu marin, même dans des zones éloignées des sources d’émission. Les SPFO et les substances correspondantes sont par exemple extrêmement persistants et ont des effets toxiques à long terme sur les organismes marins et sur l’homme. Ils sont présents dans tous les compartiments environnementaux des Régions I et II, aussi bien dans des sites pollués que loin des sources directes.

Les efforts afin de réduire les émissions de POP doivent se faire au niveau mondial en raison du transport à longue distance. Récemment, dans le cadre de la Convention de Stockholm sur les POP du PNUE, l’octaBDE, le pentaBDE, les SPFO et le lindane ont été reconnus comme des POP devant être éliminés à l’échelle mondiale. Cela devra être suivi par l’inclusion des PCCC, l’endosulfane et le HBCD. Ces substances sont si persistantes que l’exposition et la bioaccumulation continueront pendant de nombreuses années, même si l’interdiction mondiale entre bientôt en vigueur.

Les efforts relatifs aux effets biologiques doivent se poursuivre

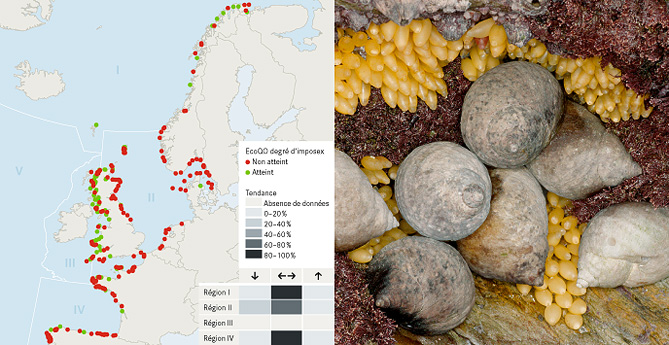

La présence de substances dangereuses entraîne toute une gamme de réactions dans les organismes marins, telles que l’induction d’enzymes spécifiques, la modification de la pathologie des tissus et la mort. Des techniques propres à chaque contaminant ont été mises au point, qui permettent d’analyser ces réactions et d’établir un lien entre la présence de contaminants et les impacts. La technique la plus efficace est l’analyse des effets propres au TBT (imposex) chez les gastéropodes. D’autres techniques sont en cours de développement pour permettre de déterminer les réactions à divers contaminants. Par exemple, les données sur la pathologie du poisson sont recueillies dans le cadre du CEMP et reprises dans un index, à titre d’outil potentiel permettant d’évaluer la santé des populations halieutiques et l’impact des pressions anthropiques exercées sur le poisson sauvage. Bien que les analyses réalisées dans la Région II révèlent que la santé du poisson s’est détériorée, entre les années 1990 et les années 2000, ce qui suggère un déclin général des conditions environnementales, cela ne peut pas être lié aux observations de la contamination chimique et les causes doivent encore être étudiées Figure 5.4. Des études récentes sur la pathologie des poissons individuels permettent maintenant d’établir un lien entre le déclin général des tumeurs du foie chez le poisson dans les eaux néerlandaises de la mer du Nord, depuis la fin des années 1980, et la diminution de l’exposition aux polluants organiques tels que les HAP génotoxiques et carcinogènes.

Dans la plupart des cas, il n’est pas encore possible de relier les données de la surveillance chimique à la présence d’effets dans les espèces afin de pouvoir tirer des conclusions quant à l’impact des contaminants sur le fonctionnement des écosystèmes au niveau régional. Les pays OSPAR ont fait des progrès dans la normalisation des méthodes de référence pour la surveillance des indicateurs biologiques mais n’ont pas encore mis en œuvre un programme de surveillance des effets biologiques complètement coordonné. Celui-ci sera nécessaire pour soutenir l’évaluation régionale des substances dangereuses. On devra donc poursuivre et améliorer les efforts en matière de surveillance et d’évaluation des effets biologiques ainsi qu’au titre des effets conjugués sur le fonctionnement des écosystèmes qui ne conviennent pas à une analyse chimique.

Il faut mieux comprendre les effets des perturbateurs endocriniens

Les connaissances sur les teneurs en produits chimiques, pouvant potentiellement entraîner des troubles endocriniens, rejetés dans le milieu marin n’ont pas beaucoup avancé depuis le QSR 2000. Des travaux récents ont mis en évidence que certaines substances de synthèse peuvent perturber les systèmes immunitaires et la communication chimique entre les organismes. Bien que la recherche dans ce domaine se développe rapidement, les effets sur le système hormonal sexuel et la reproduction du poisson demeurent l’aspect le mieux connu des troubles endocriniens.

OSPAR a instauré des lignes directrices pour la surveillance des effets des perturbateurs endocriniens chez le poisson. Elles ne font pas officiellement partie du programme de surveillance OSPAR mais elles permettent de réaliser des études. Il s’agit par exemple d’études de la féminisation du poisson mâle grâce à l’analyse de l’intersexualité et de la vitellogenèse (processus de formation du vitellus propre à la cellule germinale femelle). Les effets des perturbateurs endocriniens chez le poisson ont lieu dans de nombreuses zones, bien que leur ampleur, leur importance et leurs conséquences ne soient pas claires. Le flet mâle, dans les estuaires de l’Allemagne, de la Belgique, du Danemark, de la France, du Royaume-Uni et des Pays-Bas, contient des teneurs élevées de vitellogénine dans le plasma (liées à un succès de reproduction réduit chez le poisson mâle). Il en est de même pour le cabillaud de l’Atlantique du Nord-Est et des eaux côtières norvégiennes et pour la limande commune dans les eaux du large de la mer du Nord. Il y a peu d’indications que les teneurs plasmatiques de la vitellogénine chez le flet mâle dans certains estuaires du Royaume-Uni soient en baisse.

Problèmes émergents dus à l’emploi de produits chimiques de substitution

Lorsqu’une substance dangereuse est progressivement abandonnée, dans de nombreux cas, elle est remplacée par d’autres produits chimiques. Ceci présente souvent un avantage pour l’environnement mais risque d’entraîner des problèmes nouveaux et inattendus si les propriétés des produits chimiques de substitution ne sont pas bien comprises. Les paraffines chlorées à chaîne moyenne (PCCM), par exemple, remplacent de plus en plus souvent les PCCC en vertu des restrictions de l’UE en 2002. Elles sont moins nocives que les PCCC mais sont encore préoccupantes car elles sont persistantes et s’accumulent dans le milieu marin. Il est absolument nécessaire de surveiller de près les niveaux des produits chimiques de substitution dans l’environnement car ils peuvent également présenter des risques pour l’environnement.

Les conditions du marché affectent les progrès envers les objectifs d’OSPAR

Les conditions du marché, les méthodes et volumes de production et les avancées technologiques ont entraîné des modifications structurelles dans certaines industries majeures implantées à terre et au large. Certaines industries ont cessé, d’autres ont émergé et beaucoup d’industries de fabrication se sont réimplantées dans d’autres parties du monde, par exemple en Asie. Les économies à développement rapide et le développement industriel correspondant ainsi que la demande en énergie en dehors de la zone OSPAR exercent des pressions croissantes sur l’Atlantique du Nord-Est. Il s’agit principalement du transport atmosphérique à longue distance de contaminants tels que le mercure et les HAP. De plus, certaines marchandises importées contiennent des substances dangereuses qui peuvent pénétrer dans la mer lors de l’utilisation d’un produit et à la suite de son élimination. Le lindane, le nonylphénol, et les retardateurs de flamme bromés en sont des exemples typiques.

Des actions à l’échelle mondiale sont nécessaires afin de contrôler les apports de telles substances dans le milieu marin. L’augmentation régulière de l’utilisation de produits manufacturés et les flux de déchets correspondants constituent une source croissante de pollution potentielle à laquelle il faut s’attaquer.

Lire la suite – Que faire maintenant?